- TOP

- >

- データグリッド、ディープフェイク対策ソリューションの共同開発・実証事業に着手

新着30件

2024年10月6日 08:00

国立情報学研究所や名古屋大学と共同で実施

生成AI技術をコアとしたソフトウェア提供などを主な事業とする京都大学発のAIベンチャー、株式会社データグリッド(以下、データグリッド)は4日、総務省の事業として、去る2024年7月2日に採択を受けていた「インターネット上の偽・誤情報対策技術の開発・実証事業」へ本格的に着手したことを明らかにした。生成AIに起因する偽・誤情報など、最新のネット環境を踏まえた新たな対策技術の開発を加速させる。

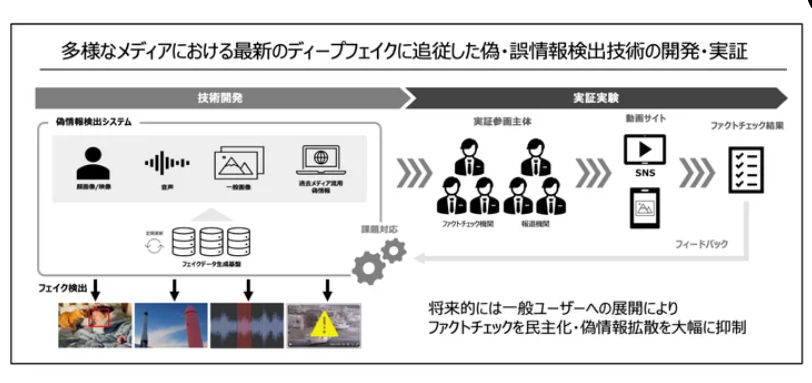

国立情報学研究所と名古屋大学との共同事業として進めるもので、多様なメディアにおける最新のディープフェイクに対抗する、対策ソリューションの技術開発と実証実験を行うとする。

なお、開発した新たな仕組みは、将来的に一般ユーザーへも展開し、ファクトチェックの民主化や偽情報拡散事例の大幅抑制を目指していく。

近年、高精度な生成AIが競うように開発され、それらを用いたディープフェイク技術で、偽画像や偽動画を誰でも容易に作成できる状況が生まれている。

すでにSNSなどでは、偽のニュース動画や偽災害画像、詐欺サイトなど、人の目では真偽を判断するのが困難な水準のものも増えてきているという。

とくに緊急時などには、正確かつ迅速な情報の把握・共有が不可欠だが、大量の情報の中から、これら偽情報を見抜くのは容易でなく、実害を防ぎ、健全な情報環境を守るため、偽・誤情報へ包括的に対処できる技術確立が急務となっている。

先がけ時代からの知見を活かして開発へ

データグリッドは、2017年の創業以来、生成AIに特化した研究開発を進めてきた。今日のような生成AI普及時代が到来する以前から、動画・画像生成AIの研究開発を行っており、独自の大規模データセット整備とアルゴリズム改良により、2018年には高品質な日本人顔画像の生成に、翌2019年にはデジタルヒューマンの全身画像生成に世界でいち早く成功するなど、優れた実績を残してきている。同社はこれら生成AIの研究開発や、それを活かした事業の展開を進める上で、昨今の加速度的生成AIの進化に伴うディープフェイクの台頭には強い危機感をもっているといい、この問題への対処を進めるべく、取り組みを開始した。

今回の事業では、ディープフェイク検出分野の第一人者である国立情報学研究所の越前功教授、山岸順一教授、名古屋大学の安田裕介特任講師と連携し、生成と検知の両面から技術開発を行っていく。

その後、複数のファクトチェック機関や報道機関との実証実験を通じ、フィードバックを行うなどして、実行主体が効果的に活用できるようなソリューション開発を目指すとした。

(画像はプレスリリースより)

株式会社データグリッド プレスリリース(PR TIMES)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000053.000034722.html

-->

Facebook

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ