- TOP

- >

- 富士通研究所、省電力化を叶えるウェアラブル向けセンシング・ミドルウェアを開発

新着30件

2014年12月7日 23:00

デバイスを意識することなく常時利用できる省電力アプリフレームワークを構築

株式会社富士通研究所は5日、ウェアラブル機器向けのセンシング・ミドルウェアを開発し、省電力名アプリを容易に提供することができるようになるフレームワークを構築したと発表した。今後、多岐にわたる分野の現場作業で活用されるものと見込まれる。昨今、多様なウェアラブル機器が登場し、これを用いた保守・製造・流通といった作業現場などでのICTを活用した作業効率アップ、安全性向上などが期待されている。ウェアラブル機器であれば、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末とは異なり、ハンズフリーで情報にアクセスできることから、操作のために作業を中断したり、注意がそれやすかったりすることがない。そのため確実な業務遂行を支援しやすく、現場の人の行動や周囲の状況に合わせたタイムリーな情報提供が行えるため、作業ミスを減らし、かつ効率を向上させることができると考えられている。

だが、一方でウェアラブル機器の多くはバッテリーの電力で常時稼働するものとなっているため、長時間使用するには消費電力を抑える工夫を実装したアプリが求められていた。こうしたニーズに応えて開発されたのが、今回発表されたフレームワークである。

機器構成に合わせて自動でセンシング処理

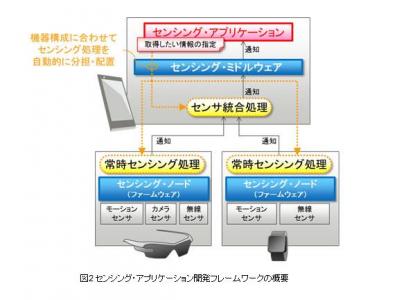

まずアプリからのセンシング要求に対し、機器構成に合わせ、消費電力を抑えるように自動で各ウェアラブル機器へのセンシング処理を振り分けることができる「センシング・ミドルウェア」が搭載されている。具体的には、ミドルウェアがウェアラブル機器の接続状況を監視、利用できるセンサーの情報を収集する。アプリからの要求があると、その内容とセンサーの情報を照合し、個々のセンサーの消費電力や通信発生頻度などから、最も省電力でセンシング処理を実行できるような稼働センサーの組み合わせを決定する。この決定に基づき、各機器へ常時センシング処理を指示するかたちをとり、指示後は原則ウェアラブル機器がセンシング処理を続けるため、各機器から通知が届くまで本体は低消費電力の待機状態となるという。

また「センシング・ノード」技術という、センシング・ミドルウェアから送り込まれる指示に従って常時センシング処理を実行するウェアラブル機器側のファームウェアモジュールも開発。ウェアラブル機器が実装するセンサーと低消費電力のプロセッサを用いて、データの取得、加工、条件判定などを低消費電力で長時間にわたり継続できるようにした。ミドルウェアから新たな指示が届いたときには、ノードで処理内容が変更されるため、アプリに合わせさまざまなセンシングを行うことができる。

これらにより、常時センシングするアプリを容易に省電力化のもと開発できるようになることから、ソリューション構築に要する開発工数を従来の約10分の1に短縮しながら、消費電力も3分の1に低減させられるという。富士通研究所では2015年度中の実用化を目指しており、ウェアラブル機器をこの技術に対応させるためのインターフェース仕様をメーカーに公開するなど、開発を促進していくとしている。

(画像はプレスリリースより)

株式会社富士通研究所 プレスリリース

http://pr.fujitsu.com/jp/news/2014/12/5.html

-->

Facebook

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ